Pour terminer, rassasions-nous de quelques images de cette belle île… mythique, parsemées, si vous le voulez bien, de l’évocation des mythes et légendes qui y ont pris naissance…

En raison de son isolement, cette île a été chargée de mystère. L’histoire du peuple Rapa Nui et de sa culture n’a jamais été complètement élucidée et cela a donné lieu à nombre de mythes et légendes transmis oralement par les indigènes et recueillis par les premiers visiteurs. Bien évidemment, ces mythes, qui tentent d’expliquer les événements passés, sont généralement embellis ou enjolivés par l’imagination du conteur… ou de l’auditeur. Par conséquent, la reconstruction historique basée sur ces contes navigue entre réalité et fantaisie…

Hotu Matu’a et les sept explorateurs

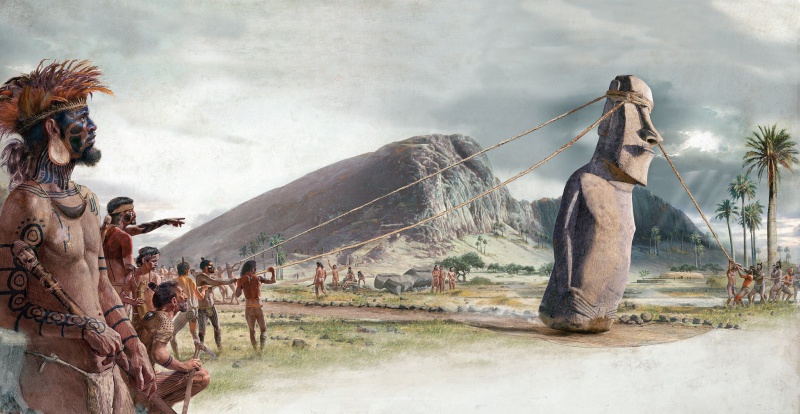

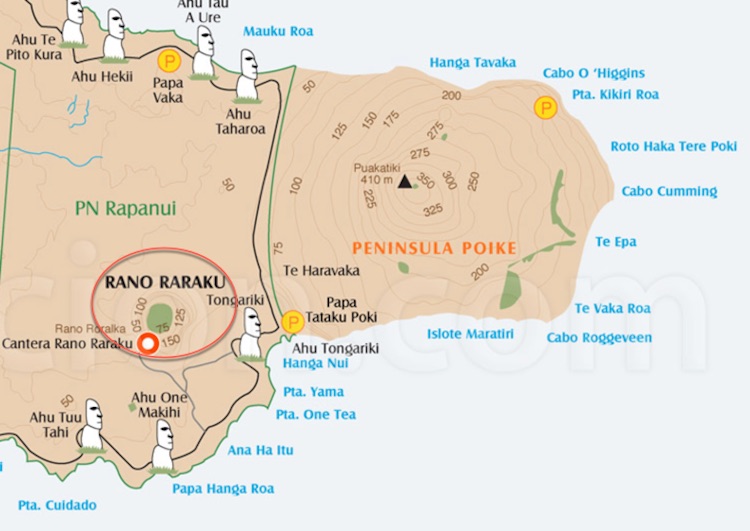

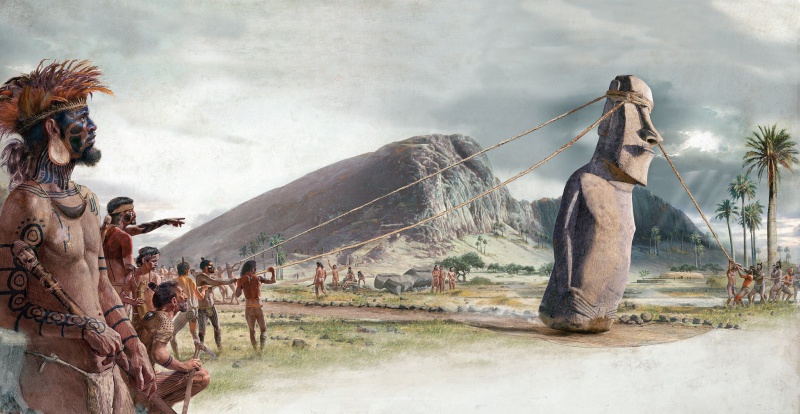

C’est la légende principale de Rapanui, qui tente d’expliquer la colonisation de l’île de Pâques. La tradition orale de l’île de Pâques, telle qu’elle a été recueillie par les différents explorateurs et missionnaires européens (entre autres Jakob Roggeveen, James Cook et ses naturalistes Reinhold et Georg Forster, Eugène Eyraud, Catherine Routledge et Alfred Métraux) fait état d’un chef de clan (ariki nui signifiant « grand roi») de l’île de Hiva (peut-être Nuku Hiva ou Hiva Oa dans l’archipel des Marquises), lequel, confronté à des problèmes de surpopulation et de rivalités territoriales accrues dans sa terre d’origine, aurait envoyé sept va’a (grandes pirogues) vers le soleil du matin, afin de trouver de nouvelles terres inhabitées. L’une d’elles ayant découvert l’île de Pâques, le chef Hotu Matu’a s’embarqua avec ses prêtres et son peuple pour s’installer sur la nouvelle terre qui prit alors le nom de Te kainga a Hotu Matu’a (« le peuple de Hotu Matu’a »). Certains évoquent, aussi, le rêve d’Hau Maka, prêtre du grand roi (voir précédemment).

Thor Heyerdahl, quant à lui, fait état d’une version plus sanglante : Hotu Matu’a, ayant perdu une guerre féroce pour le contrôle de Hiva, aurait étéjeté à la mer par ses ennemis, avec les survivants de son clan, et n’aurait dû son salut qu’à la découverte providentielle de l’île de Pâques. Heyerdahl lui-même inclinait à penser, et souhaitait démontrer que les premiers habitants de l’île de Pâques provenaient, au moins pour partie, d’Amérique du Sud et que leur classe dominante, les longues-oreilles (voir plus loin), était issue des civilisations précolombiennes andines.

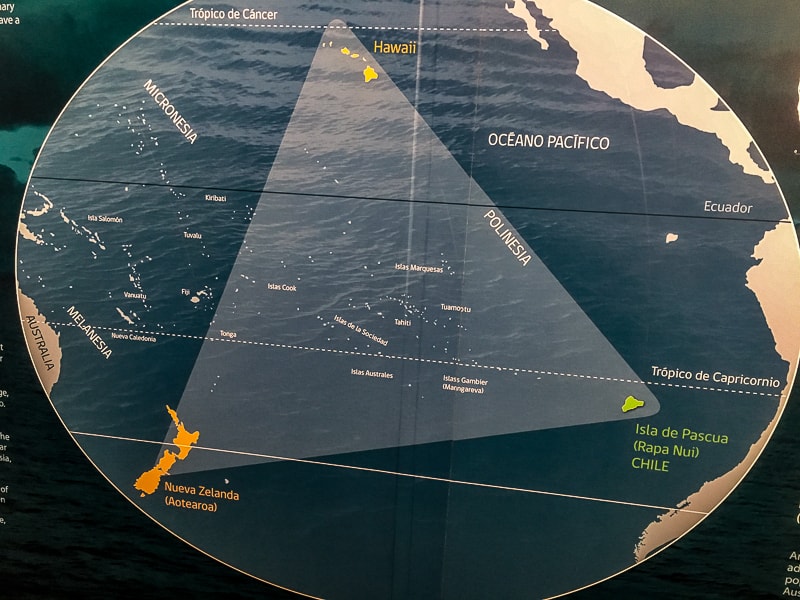

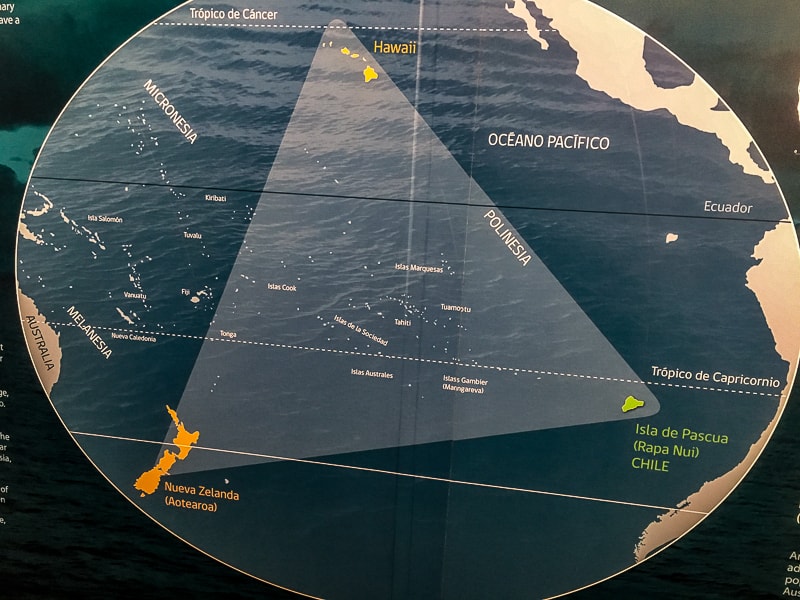

Le triangle polynésien

Revenons à la légende… Après plusieurs jours de navigation, les sept explorateurs sont arrivés sur une petite île inhabitée, qui semblait assez fertile pour vivre. On dit que, outre les ignames, les explorateurs avaient apporté un moaï avec eux et un collier de perles, qui avaient été abandonnés lors de leur retour à Hiva, en laissant derrière eux sur l’île un seul explorateur. Quelque temps plus tard, Hotu Matu’a accosta sur l’île sur deux grands navires avec son entourage, qui se composait de sa femme, sa sœur et d’une centaine d’autres personnes. Depuis lors, l’île a été appelée Te pito o te Henua, ce qui signifie « nombril du monde ».

Certains chercheurs s’appuient sur cette légende pour déclarer que, lorsque Hotu Matu’a est arrivé sur l’île de Pâques, celle-ci était déjà habitée et qu’il y a trouvé des ignames et plusieurs statues moaï érigées. Pour certains, les sept explorateurs représentent les sept générations ou tribus qui habitaient l’endroit, dont une seul aurait survécu en se mélangeant au peuple de Hotu Matu’a.

Ces sept explorateurs sont représentés par les sept moaï qui se trouvent sur l’Ahu Akivi (voir ce chapitre).

Longues oreilles et oreilles courtes

Un autre mythe Rapa Nui raconte qu’après l’arrivée des Polynésiens sur l’île, aurait eu lieu une autre immigration d’origine inconnue, et que les caractéristiques raciales de ces nouveaux colons étaient différentes de celles des indigènes. Les nouveaux arrivants étaient plus corpulents et robustes et seraient connus sous le nom de Hanau E’epe , « longues oreilles », contrairement aux Hanau Momoko, autochtones ou « courtes oreilles ». Certaines versions avancent que les Hanau E’epeauarient eu des lobes d’oreilles très développés et les relieraient aux Incas, les Hanau Momoko étant d’origine polynésienne.

Cependant, d’autres chercheurs, comme Sebastian Englert, estiment que la différence entre les deux groupes était essentiellement basée sur le physique et seulement cela, les Hanau E’epe étant la race trapue, la classe ouvrière, tandis que les Hanau Momoco, plus minces, auraient été la tribu ou la classe dirigeante. Étirer le lobe de l’oreille (si caractéristique du moaï) était une pratique courante dans de nombreuses cultures à travers le monde, et la classe dirigeante devait plus souvent s’orner les oreilles que l’autre… Thomas Barthel, qui a étudié les traditions orales de l’île, a soutenu, également, que les Hanau E’epe étaient le groupe subordonné, installé à Poike, loin du principal centre de pouvoir.

Make-Make, le dieu créateur

Selon la légende, Make-Make, après avoir créé la Terre, se sentait seul et pensait qu’il manquait quelque chose. Ayant saisi, alors, une calebasse pleine d’eau il s’abîmait dans sa réflexion en contemplant son reflet dans l’eau, quand, à ce moment précis, un oiseau vint se poser sur son épaule. Make-Make, admirant la fusion de leurs reflets, décida, alors, de nous créer en donnant vie à son fils premier-né.

Mais Make-Make n’était pas satisfait de son œuvre ; il désirait créer un être comme lui, qui avait le don de la pensée et de la parole. Sa première tentative fut de féconder quelques thons, mais l’effet ne fut guère probant. Il féconda, alors, l’eau et la mer remplie de poissons. En fin de compte, fécondant l’argile rouge de la terre, il en fit un homme. Mais l’homme était seul ; alors il l’endormit et, de sa côte, créa la femme.

C’est Make-Make qui, en collaboration avec le dieu Haua, dirigea les oiseaux (manutaras), des sternes, ou hirondelles de mer (à moins que ce ne soit des frégates, d’aspect similaire) vers les îlots (motus) devant le volcan Rano Kau, ce qui permit l’instauration du culte du Tangata Manu, « Homme-oiseau ».

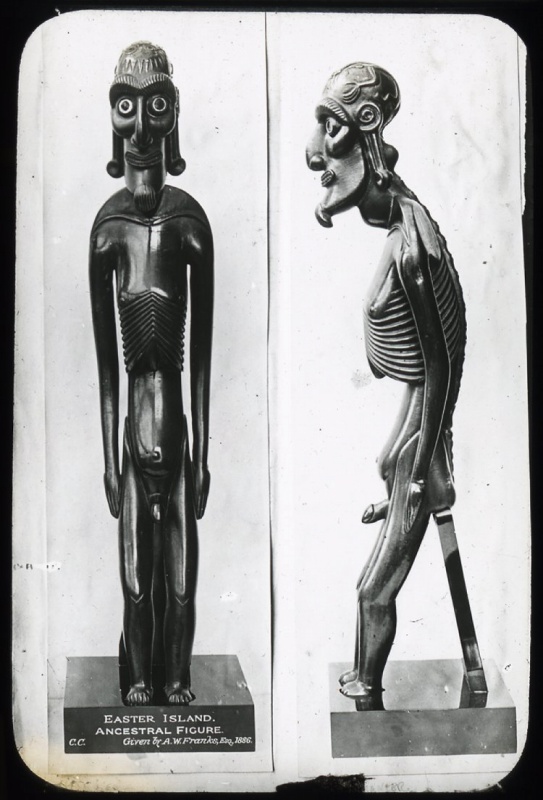

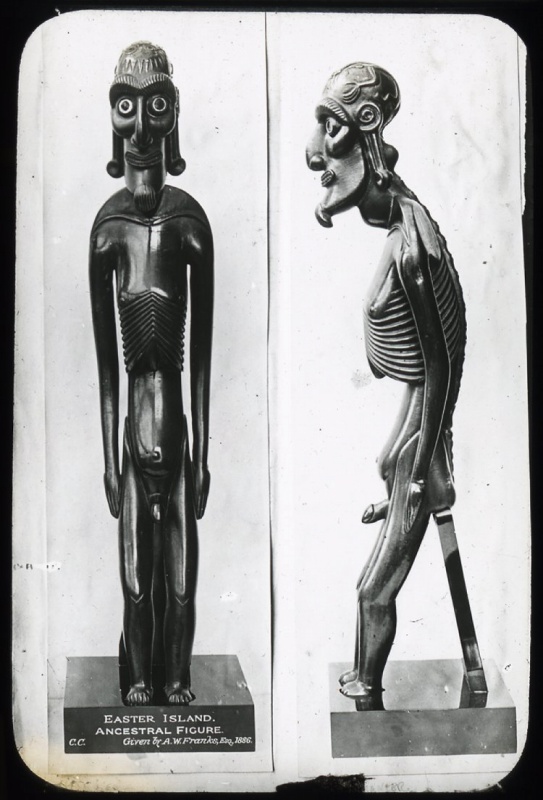

Le Moaï Kava Kava

Le moai kava kava est, sans doute, l’une des statuettes les plus caractéristiques de l’artisanat Rapa Nui en bois sculpté. Autrefois, elles étaient sculptées dans le bois de l’arbuste toromiro, espèce presque éteinte et, actuellement, en phase de restauration, mais d’autres types de bois sont actuellement utilisés.

La forme de ces sculptures est, généralement, toujours la même, avec des variations mineures : une statuette mâle squelettique au ventre creux et aux côtes saillantes, ce qui est précisément ce que le mot « kava » signifie, en Rapa Nui. Le tronc est long et les jambes courtes avec de petits pieds. Le visage est anguleux, les joues minces, et le profil aquilin se termine, généralement, par une petite barbe. Ses oreilles sont larges et pointues et les yeux, en os et obsidienne, sont largement ouverts avec une expression d’effroi. Certains ont des reliefs dessinés sur le crâne, d’autres portent une sorte de casque ou un chapeau et apparaissent parfois ornés de cheveux humains.

On peut trouver, également, mais plus rarement, des représentations similaires du genre féminin. Bien que leur apparence soit similaire, ils n’ont, généralement, pas les côtes saillantes, ce sont des formes plates, avec des seins tombants. Ces moaï en bois de nature féminine sont appelés Moai Papa’a .

Ces statuettes sont une représentation désincarnée des aku aku, ou esprits d’un autre monde. On raconte que, lorsqu’une personne brise un tabou (« tapu » dans la langue Rapa Nui), une règle sacrée veut qu’après sa mort son âme devienne un Aku-Aku qui vagabonde entre le monde physique et spirituel…

La légende du Moai Kava Kava

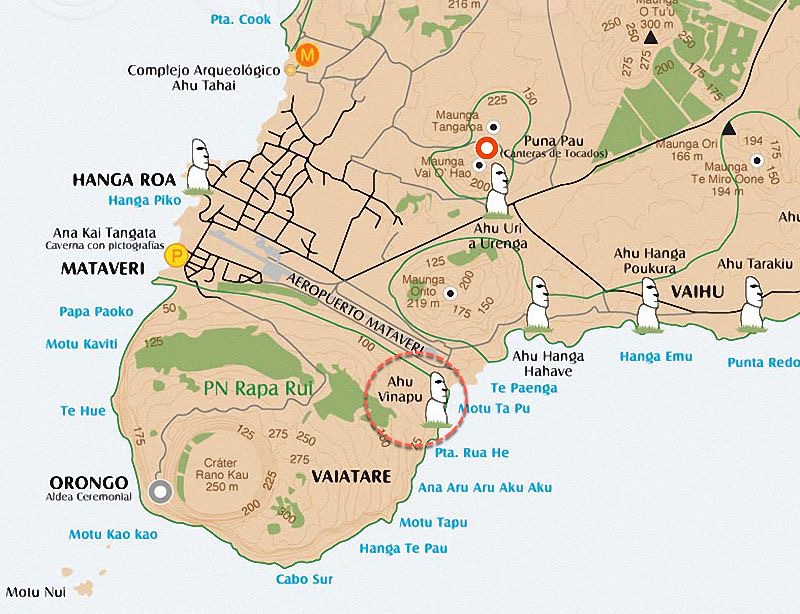

La légende raconte qu’un jour fatidique, l’Ariki Tu’u Koihu, fils aîné de Hotu Matu’a, marchait à minuit par Puna Pau quand il découvrit, devant lui, deux esprits, ou Aku Aku, endormis. En les examinant de plus près, il se rendit compte que leurs corps étaient squelettiques, et décida de partir et de les laisser. Cependant en tentant de fuir, il les réveilla, et les aku aku le pourchassèrent, craignant qu’il ne révèle à quelqu’un ce qu’il avait vu.

Tuu Koihu nia avoir vu quoi que ce soit, mais les esprits ne voulaient pas le croire et le surveillèrent pendant deux jours et deux nuits. Constatant qu’il ne disait rien à personne, ils partirent. Une fois libéré des esprits, l’Ariki retourna à Tore Ta’hana, entra dans une cabane, et sculpta sur un morceau de bois de toromiro les deux figures hâves des aku aku qu’il avait vues et dont il avait gardé l’image dans sa mémoire. Ce fut le moyen de communication que l’Ariki utilisa pour révéler ce qu’il avait observé.

Telle est, selon la tradition, l’origine du Moai Kava Kava que les insulaires avaient l’habitude de tailler et suspendre à leur porte, à l’intérieur, afin d’effrayer les mauvais esprits….

Bon, que diriez-vous, pour nous remettre de ces contes effrayants, d’un bon mojito ? Ils sont excellents, ici !… À votre santé !

Et le ceviche est délicieux, également !… Ils ont, aussi, des trouvailles, en ces lieux éloignés !

En outre, nous bénéficions d’un beau coucher de soleil ! Il serait dommage de s’en priver !

Et, à propos de poissons, une dernière légende, celle des :

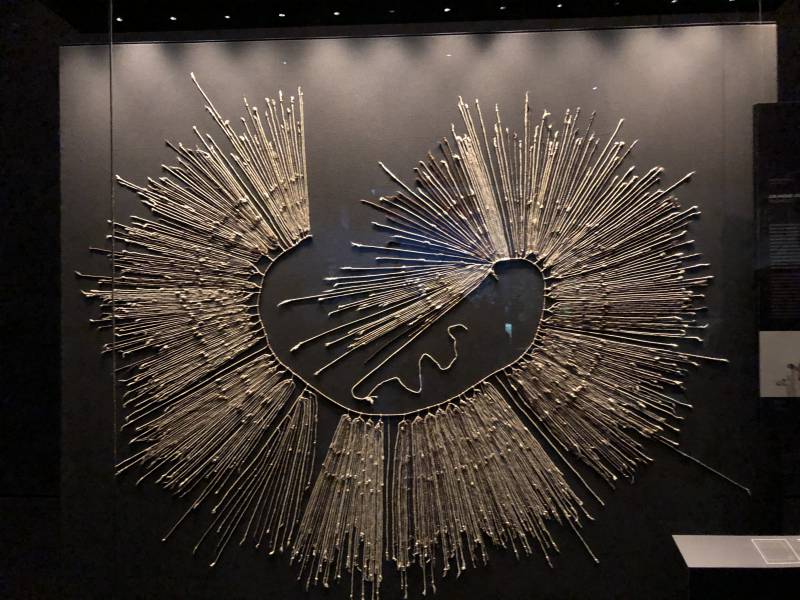

Les Mangai, les hameçons Rapa Nui

L’hameçon, ou mangai, en langue Rapa Nui, est considéré, dans toute la Polynésie, comme l’un des objets les plus précieux qui puisse être sur une île, car il permet à ses habitants de se procurer la nourriture nécessaire à leur subsistance.

L’hameçon a joué un rôle majeur dans les mythes de création polynésiens. L’un d’eux, décrit comment le dieu Maui a utilisé un crochet et une ligne, pour extraire les îles hors de la mer, comme des « poissons », et les amener à la surface.

Ces associations mythologiques et l’utilisation fondamentale de l’outil lui-même peuvent expliquer pourquoi les personnes appréciaient tant cet objet, au point d’en faire une de ces pièces précieuses, alors héritées de père en fils, comme un bijou de famille. Ces hameçons étaient d’une très grande variété. Les plus petits, connus sous le nom de rou et piko, étaient fabriqués à partir d’os humains ou de volaille, avaient un crochet droit et ouvert et étaient utilisés pour la pêche de petits poissons sur la rive. Les hameçons aux plus grands crochets, appelés mangai, servaient pour la pêche de gros poissons en haute mer ; la courbe est plus serrée et le crochet est dirigé vers l’intérieur. Enfin, il y avait les mangai en pierre, en basalte poli, géants, de très belle facture, réservés à la pêche au thon (kahi).

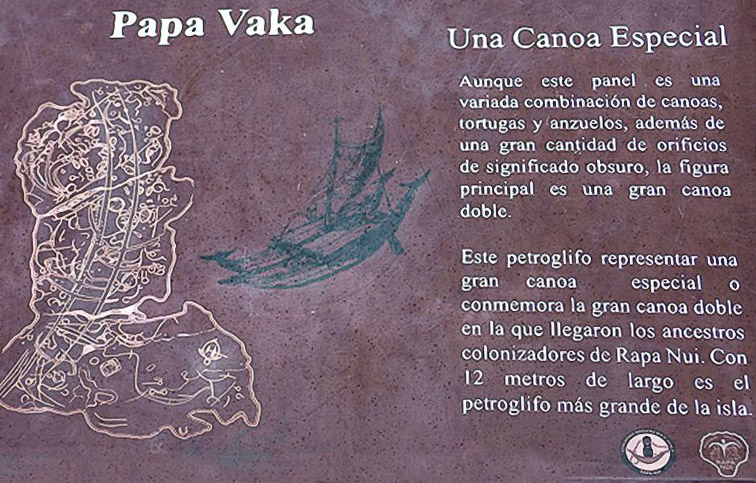

Dans son livre sur les hameçons du Pacifique, l’anthropologue et collectionneur H.G. Beasley indique que des crochets en pierre polie l’île de Pâques sont extraordinaires, en termes d’ajustement, et que leur finition est celle d’une œuvre d’art. En outre, il note qu’il n’a trouvé nulle part ailleurs de telles pièces dans le Pacifique, à l’exception de la Nouvelle-Zélande, qui leur donne le nom de he’i matua. À Papa Vaka, j’ai décrit le rocher nommé, justement, Papa Mangai, où l’on peut distinguer, sur le dessin original d’une pieuvre servant d’appât, quantité d’hameçons qui y sont attachés.

Mais ces hameçons géants, trouvés dans les tombes des ariki (rois) pouvaient aussi avoir une autre destination. Martinsson-Wallin raconte que, dans certaines îles de la Polynésie orientale, ce genre de « pêche » servait au sacrifice de corps humains que l’on suspendait à un arbre par un grand crochet inséré dans la bouche de la victime. L’origine de cette terrible pratique peut se voir dans une légende polynésienne, qui raconte comment deux pêcheurs qui devaient offrir leurs prises aux dieux avaient mangé le poisson. Bien plus, impénitents après la fête, ils donnèrent leurs restes au prêtre, qui, fâché de recevoir une arête en guise d’offrande, s’indigna en apprenant que les pêcheurs avaient dévoré le poisson. Il décida, donc, de sacrifier les contrevenants en lieu et place du poisson. Les deux hommes furent pendus à un arbre et donnés en offrande aux dieux en tant que i’a avae raraa (un poisson spécial).

Une autre légende : origine du mangai :

Une vieille légende attribue à un homme nommé Ure Avai, la première fabrication du Mangai ivi tangata, hameçon fabriqué à partir d’un os humain :

Ure Avai était un jeune pêcheur vivant à Hanga Piko. Bien que descendant d’une ancienne famille de pêcheurs, il n’était pas satisfait des résultats de ses prises. Comme les autres pêcheurs sur l’île, il usait de crochets en pierre, maea mangai , mais ne parvenait pas à obtenir le résultat escompté pour la capture du thon, car la plupart des poissons s’échappaient quand il tentait de les tirer dans sa barque depuis les eaux profondes.

Un soir, après un triste retour d’une journée infructueuse, il pria le dieu de la pêche, Mea Kahi, de lui apporter de l’aide dans sa tâche. La nuit, alors qu’il dormait, il fit un rêve. L’esprit d’un ancêtre (tupuna) nommé Tirakoka lui apparut, qui lui indiqua pourquoi sa pêche était infructueuse. Puis il lui ordonna d’aller à la grotte où étaient enterrés les restes de son père, et de prélever un morceau de fémur pour construire un crochet.

Le lendemain, toujours absorbé par sa vision, il marcha jusqu’à la grotte où son père avait été enterré, prit un morceau de fémur et commença à le sculpter en crochet comme le lui avait indiqué l’esprit. Quand il fut prêt, embarquant dans son bateau, il se dirigea vers la haute mer, loin de ses compagnons, afin de tester son nouvel outil. Le mangai lancé commença à attraper des poissons très facilement, si bien qu’il rentra au port avec de grandes quantités de poissons.

Le succès continu de sa pêche suscita, d’abord, l’étonnement, puis l’envie de ses collègues qui ne comprenaient pas comment Ure Avai pouvait prendre tant de poissons. Ils lui demandèrent son secret, mais il refusa de le révéler, déclenchant une querelle. Mais, un jour, les autres pêcheurs, désespérés, décidèrent de suivre Ure jusqu’à son lieu de pêche préféré afin de tenter de le faire parler. Ure, voulant garder son secret, périt dans le combat. Les pêcheurs fouillèrent, alors, son navire et y trouvèrent son nouveau crochet en os.

On raconte que, depuis lors, les pêcheurs de Rapa Nui ont utilisé le Tangata ivi mangai pour obtenir une pêche abondante, qu’ils n’ont plus de problème pour nourrir leurs familles et que le mauvais esprit de Ure Avai erre encore dans l’île…

![]()