Le mont Kōya ( 高野山 ) est une montagne au sud d’Ōsaka, qui a vu s’élever, depuis le tout début du IXe siècle, 117 temples bouddhiques. Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il est le principal centre du bouddhisme Shingon.

C’est, en effet, sur ce plateau à 900 m d’altitude moyenne, entouré de huit sommets, que le bonze Kūkai, plus connu sous le nom de Kōbō-Daishi ( 弘法大師 ), le saint fondateur de cette secte, a établi la première communauté religieuse. ce monastère s’est, ensuite, développé, pour devenir une ville, avec une université d’études religieuses et plus de cent temples qui accueillent, à présent, pèlerins et touristes.

Kōbō-Daishi résume ainsi son enseignement : « Le Shingon est l’enseignement le plus profond du Mahayana. Il se consacre à assurer la paix du pays par la prière, à sauver tous les êtres en chassant les malheurs et en apportant les bonheurs. Son idéal est de devenir Bouddha, dans cette vie, avec ce corps, ce qui signifie vivre dans la vérité ».

En 813, l’empereur Saga invita les grands maîtres des huit écoles bouddhiques, ésotériques ou non, dans son palais, pour une discussion publique sur les mérites respectifs de leurs doctrines. Tous sauf Kūkai, affirmèrent qu’il était nécessaire de vivre plusieurs vies afin de parvenir à l’état de Bouddha. Kūkai, qui avait effectué un long voyage en Chine, formula l’essentiel de son enseignement à cette occasion.

Devant le scepticisme des autres religieux, il accomplit les gestes sacrés avec les mains, récita les matras, et entra en méditation sur le Bouddha Grand Soleil (Dainitchi-Nyorai). Et, à la surprise de tous, il entra dans un état de samādhi très profond (renoncement à toute production de la conscience et jusqu’au renoncement à l’idée même de renoncer), son corps devint très lumineux et prit la forme du Bouddha assis sur un lotus à huit pétales…

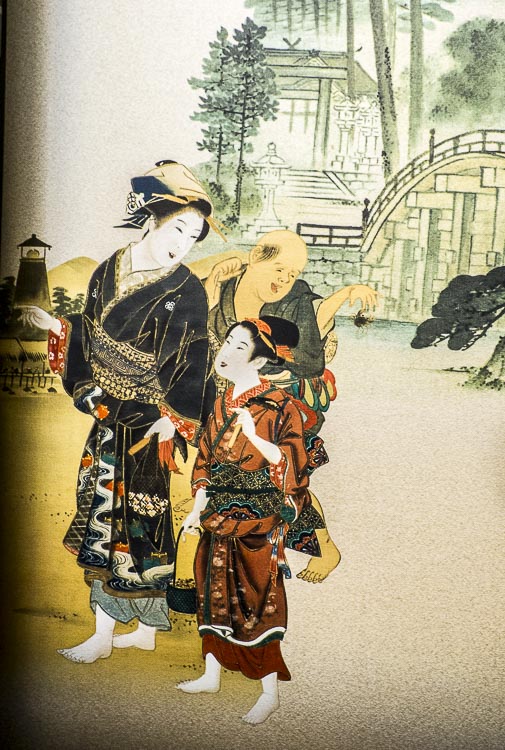

À la fois grand religieux, homme de lettres, philosophe, poète et calligraphe (ses calligraphies sont considérées comme trésors nationaux), Kūkai a fortement influencé la culture et la civilisation japonaise. C’est lui qui est à l’origine de la création des hiragana (le syllabaire japonais) et l’auteur du plus ancien dictionnaire d’idéogrammes du Japon. Apportant au Japon le génie qui allait lui permettre de se libérer du carcan culturel chinois, il se lia d’amitié avec l’empereur Saga — 52e empereur et le premier, selon la légende, à boire du thé — lui aussi grand calligraphe et homme de lettres, qui lui permit, en 816, de construire un monastère sur le mont Kōya-san. Ce plateau, entouré de huit montagnes, évoquait, pour lui, le Royaume de la Matrice, le lotus à huit pétales où siège le Bouddha.

Dans le premier temple élevé, le Kongōbuji, Kūkai célébra, en 832, la cérémonie d’offrande de 10 000 lumières pour le bonheur de tous les êtres. Durant toute sa vie, il s’attacha à tenter de soulager la misère du peuple. Ses qualités humaines et sa conduite exemplaire en faisaient un modèle pour tous. Il ne put voir le parachèvement de son œuvre. Vénéré par la noblesse comme par le peuple ou les religieux, il s’est épuisé à la tâche et meurt en 835. Mais, comme nous le verrons, plus loin, il semble qu’il vive et travaille toujours pour le bonheur de l’humanité…  Dans tout le Japon, des temples, petits, ou grands, lui sont consacrés.

Dans tout le Japon, des temples, petits, ou grands, lui sont consacrés.

Il fallait faire un peu d’histoire pour expliquer pourquoi ce mont et cette cité de Kōyasan, longtemps refermée sur elle-même, constituent le plus mystique des monts sacrés du Japon.

Nous partons de la gare de Namba, à Osaka.

Il est quelque peu compliqué de se rendre au Mont Koya. D’Osaka, nous avons dû prendre un chemin de fer privé, puis changer pour un autre train d’une compagnie différente.

Les paysages bucoliques défilent, derrière les vitres. Bientôt, les habitations se font rares et les collines revêtent un manteau boisé, hermétique. La nature est omniprésente. Peu de personnes vont jusqu’au terminus, au pied du mont, à Gokurakubashi.

Là, un mignon funiculaire, rouge et blanc, élève ses passagers jusqu’à la cité monacale, au travers de tunnels d’hortensias.

Cependant, le voyage ne touche pas encore à sa fin puisque les derniers kilomètres, sacrés, ne peuvent être parcourus à pied. Koyasan ne s’offre pas aisément, et c’est en bus que nous arrivons à destination, au cœur de la ville. Autrefois, les pèlerins pénétraient dans l’enceinte sacrée par la Daimon, l’ancienne porte, alors que les femmes, qui n’eurent accès au complexe qu’à partir de 1872, s’arrêtaient au Nyonindo.

Kōyasan : la Daimon, porte de 25 m de large…

Initialement construit au XIe siècle dans la vallée Tsuzuraori, cet édifice massif, classé « bien culturel important », fut déplacé un siècle plus tard à son emplacement actuel, marquant l’entrée de la ville de Kōbō Daishi,

Trois ouvertures, au centre, font office de frontière, de lieu de passage, vide et calme célébrés, tandis qu’au-dessus, les charpentes gravées de couleur vermillon ajoutent une pointe de finesse et d’harmonie au gigantisme. À droite et à gauche, les statues protectrices Un-Gyo et A-Gyo, que j’ai, déjà évoquées ailleurs.

Nous nous rendons au monastère (Ekō-in), où nous allons loger, pendant ce court séjour en ces lieux mystiques autant que mythiques… On nomme cela le shukubō ( 宿坊 ), « logement chez les moines ». Ah ! voici l’entrée du nôtre :

Le thé est servi, dans notre chambre . Oui, sur une table-chaufferette (la température sera glaciale, cette nuit. Heureusement, il y a également un chauffage d’appoint) :

Une vue plus large de notre logis :

Nous sommes dans un temple, cependant, et allons vivre la vie du temple, avec les offices et tout et out. Mais, pour l’instant, il est midi et demi. Il fait un peu froid, en cette saison et à cette altitude… Nous sortons nous restaurer d’une bonne soupe très chaude et très nourrissante, puis allons visiter l’Okuno-in, le cimetière le plus prisé du Japon, le plus grand de l’archipel, dépassant deux cent mille tombes. Un lieu sacré.

Selon les croyances de l’école Shingon, les corps enterrés ici sont seulement des esprits en attente. Un jour, Kōbō Daishi, le fondateur de la communauté religieuse du Mont Koya, sortira de sa méditation lorsqu’arrivera Miroku, le Bouddha du futur. Alors, toutes les âmes en transit reposant au sein de sépultures ou dont les cheveux ou cendres ont été placés par des proches devant le mausolée de Kūkai, s’élanceront à leur suite. En attendant, le nombre de tombes ne cesse d’augmenter dans l’Okuno-in.

On y trouve des tombeaux de personnages historiques ou célèbres, de samouraïs, mais également de gens ordinaires qui ont voulu se faire enterrer là afin d’être dans les premiers à renaître en Bouddha. Certains appartiennent à de grandes entreprises du Japon, comme celui de Nissan, reconnaissable aux deux statues d’ouvriers et au logo de la marque :

Ces tombes sont dédiées à la mémoire des employés de ces entreprises qui, bien que n’appartenant pas au courant Shingon, souhaitent disposer symboliquement d’une sépulture en ces lieux.

Ce cimetière géant est enfoui dans une forêt de cryptomérias japonica centenaires, à la taille et à la circonférence impressionnantes.

Comme dans tous les sanctuaires japonais, on trouve des Jizō affublés de sortes de bavoirs rouges et/ou de bonnets de la même couleur. il s’agit d’une tradition remontant au VIIe siècle et, en tout cas l’ère Heian, qui a suivi. La couleur rouge protégerait de la maladie et Jizō est l’ami des enfants. Il les console quand ils percent leurs dents, les berce lorsqu’ils pleurent et que les parents sont absents. Il est le compagnon de jeux des enfants morts. C’est pourquoi les mères ayant perdu un enfant les habillent de la sorte, afin qu’ils lui viennent en aide.

Cet endroit est un lieu sacré dans un site lui-même sacré. Déjà, le fait de franchir le pont Ichi no Hashi qui marque l’entrée de l’Okuno-in revient à traverser la liaison entre deux mondes. Il porte le nom de « Premier pont » puisqu’il constitue le point de départ du chemin (de 2 km) menant au Mausolée de Kūkai, par lequel on doit passer. La croyance veut qu’a à partir de là, Kūkai accompagne les pèlerins jusqu’à Mausolée, et, ensuite, les raccompagne de la même manière jusqu’ici . C’est pourquoi en signe de dévotion moines et fidèles joignent les deux mains avant de passer ce pont.

De l’autre côté, l’atmosphère a changé, l’air s’est chargé de sacré. Les cèdres vertigineux qui émaillent les premières sépultures masquent le ciel et l’issue du chemin dallé qui s’élance au travers du bois. Les styles des monuments funéraires varient énormément, mais les cénotaphes les plus spectaculaires attirent l’attention, comme celui qu’une entreprise d’insecticides a dédié à ses victimes termites…

Après le « Pont du milieu » (Naka-no-hashi) où les pèlerins faisaient leurs ablutions à l’époque Heian, le pont Gobyo no Hashi, annonce le passage à un niveau encore plus avancé du sacré. La passerelle, dont les trente-six planches portent gravées au dos le nom de l’une des divinités bouddhiques, est elle-même considérée comme telle. Il est de rigueur d’à nouveau s’incliner les mains jointes pour invoquer Kūkai avant de la franchir.

Au-delà de ce pont, il convient de montrer le plus grand respect : nourriture, boissons et photographies sont interdites. On avance jusqu’à l’escalier d’une trentaine da marches qui conduit au Tōrō-dō, le temple des lanternes, fondé par Shinzen et reconstruit en 1023. Vingt mille lanternes entourent l’édifice, les deux lanternes centrales brûlant sans interruption depuis un millénaire, la première, lanterne de la femme,pauvre ayant été offerte par une jeune fille qui s’était rasé la tête et avait vendu ses cheveux afin de pouvoir faire une offrande à la mémoire de ses parents défunts ; la seconde a été offerte par l’empereur Shirakawa.

Un peu plus loin se trouve le mausolée Gobyo de Kōbō Daishi,, qui demeure en état de méditation depuis 1200 ans dans le dessein de sauver tous les êtres. Chaque jour, des repas sont déposés à sa porte, tandis que moines et laïcs se recueillent en silence ou en récitant à voix basse des sutras. Les portes, quoiqu’il arrive, restent closes.

Nous allons revenir sur nos pas pour continuer la visite…………………

Après cette petite marche dans la montagne, il est temps de se restaurer… puis d’aller dormir.

La matinée suivante, avant de reprendre le ferry, vers 11 heures, nous la consacrons, encore à la visite de l’île :

Après cette petite marche dans la montagne, il est temps de se restaurer… puis d’aller dormir.

La matinée suivante, avant de reprendre le ferry, vers 11 heures, nous la consacrons, encore à la visite de l’île :